| 本成果将“大庆精神”融入育人全程,对标企业岗位需求,构建课程、实践与协同联动的“344-五阶-四跨”系统模式,满足能源行业对应用型人才的迫切需求。 |

|

| (1)价值引领、六位一体:增强建功立业使命意识 |

|

| 以“大庆精神育人、铁人精神铸魂”为引领,构建贯穿“基础理论—专业课程—创新实践”三类课程、覆盖“教师立行-课堂主导-日常养成-文化感染-实践延伸-就业导向”六位一体的大庆精神育人新范式。 |

|

| 依托大庆精神研究基地、铁人纪念馆等育人平台,将价值塑造与能力培养深度融合,累计邀请行业模范50余人次走进课堂。建成国家级一流课程1门,设立“红色薪传”省级工作室,承办大庆精神学习宣传日活动45次,组织“三下乡”、“大庆精神云端宣讲”等活动78期,累计覆盖9000余人次。 |

|

|

|

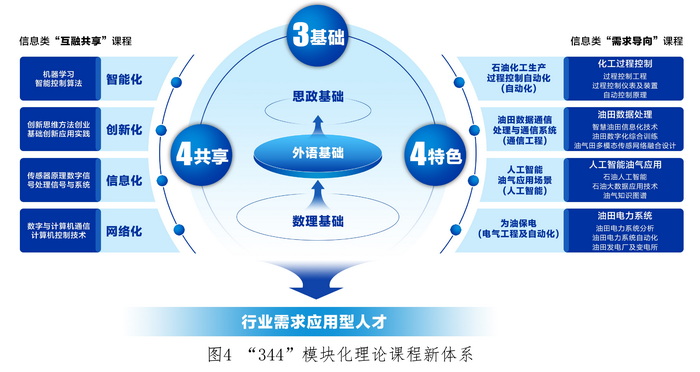

| (2)需求导向、互融共享:重构“344”课程体系 |

|

| 聚焦能源行业数字化转型需求,构建“基础统一、交叉融合、特色鲜明”的“344”课程体系:统一思政、外语与数理三大基础课程;融合信息化、网络化、智能化、创新化四大互融课程群;构建石油化工控制、油气电力系统、油田数据通信及“智能+油气”四大特色课程模块。推动课程建设落实“基础+应用”,教学设计实施“项目改革”,课程内容强化“交叉融合”,教学模式体现“AI赋能”,提升课程学习的广度、深度、挑战度。 |

|

| 构建普通班、融创班、本硕班分层培养体系,将解决复杂工程问题能力培养贯穿全过程。建成国家级一流课程2门,省级一流课程7门,构建了以行业需求为牵引、能力产出为导向人才培养新体系。 |

|

|

|

| (3)融合驱动、数智赋能:构建五层创新实践体系 |

|

| 以"三全育人"理念,推进实践科研教学、本硕博培养两个一体化,实行“本硕实验班导师制”;促进实验教学与理论教学、工程应用、素质教育三者有机融合;深化实验教学体系、内容、方法和模式四项改革;建成综合教学、实践、创新、培训、研究的实践基地;引入数字孪生平台,基于复杂工程场景构建“3D虚拟仿真-基础-综合-创新-探索-智能决策”实验教学体系。建成省级重点实验室4个、实验中心2个、一流虚拟课程2门、校企共建实验室12个,构建“全过程、一体化、三融合、四改革、五基地”的实践教学与创新能力培养体系。 |

|

|

|

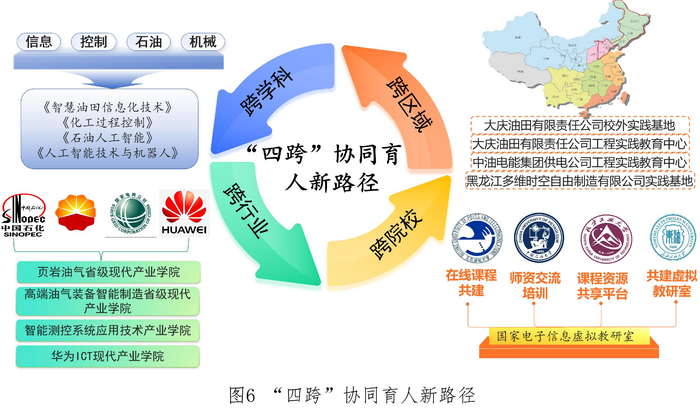

| (4)四跨协同、多维联动:创新资源共享配置 |

|

| 以“四跨协同”为核心,组建跨学科团队,整合信息、控制、石油、机械等多学科资源,合作共建交叉课程24门;推进跨院校资源共享,与中国石油大学(北京)、北京工业大学等9所高校共建课程11门,有效拓展优质教学资源覆盖面;开展跨区域基地共建,联动京津冀、东三省地区,共建实践实习基地4处,拓展学生实训与产业对接空间;推动跨行业力量汇聚,联合多领域企业共建产业学院5个,其中页岩油气和高端油气装备智能制造省级现代产业学院已成为产教融合的重要载体,实现教育链与产业链的有机衔接,逐步构建起开放协同、共享联动的育人新路径。 |

|

|